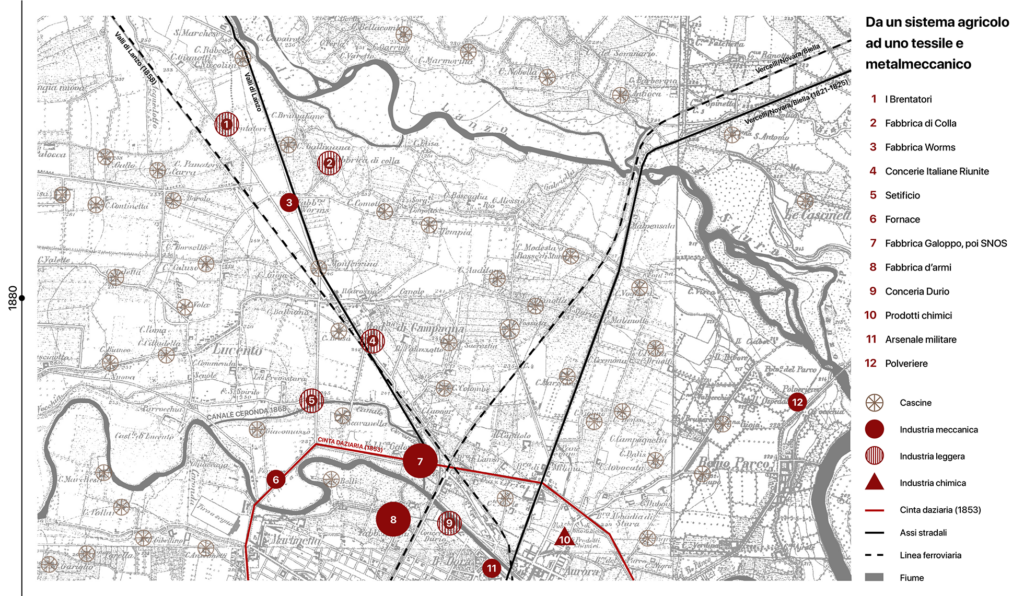

Da un sistema agricolo ad uno tessile e metalmeccanico

Niccolò Bellei

Il tessuto produttivo torinese nella zona a nord del fiume Dora, fino al XIX secolo, era costituito da cascine. Successivamente, nacquero lanifici e opifici che utilizzavano l’acqua come fonte di energia primaria per alimentare i macchinari. Si passò così da un tessuto produttivo agricolo a industrie tessili e meccaniche di medie dimensioni, sviluppatosi attorno ai corsi d’acqua.

Agli inizi del XVIII secolo il sistema produttivo era caratterizzato da una costellazione di cascine produttive. Queste, non potendo più sostenersi solo con l’agricoltura, iniziarono a filare la lana e a produrre tessuti, fungendo da ponte tra il sistema agricolo tradizionale e quello industriale. Questo sviluppo avvenne principalmente al di fuori della prima cinta daziaria, costruita nel 1853 dopo l’abbattimento delle mura difensive preesistenti, dove si crearono nel corso del tempo delle “periferie chiamate barriere, ovvero i nuclei abitati sviluppatasi attorno ai varchi della cinta daziaria”.

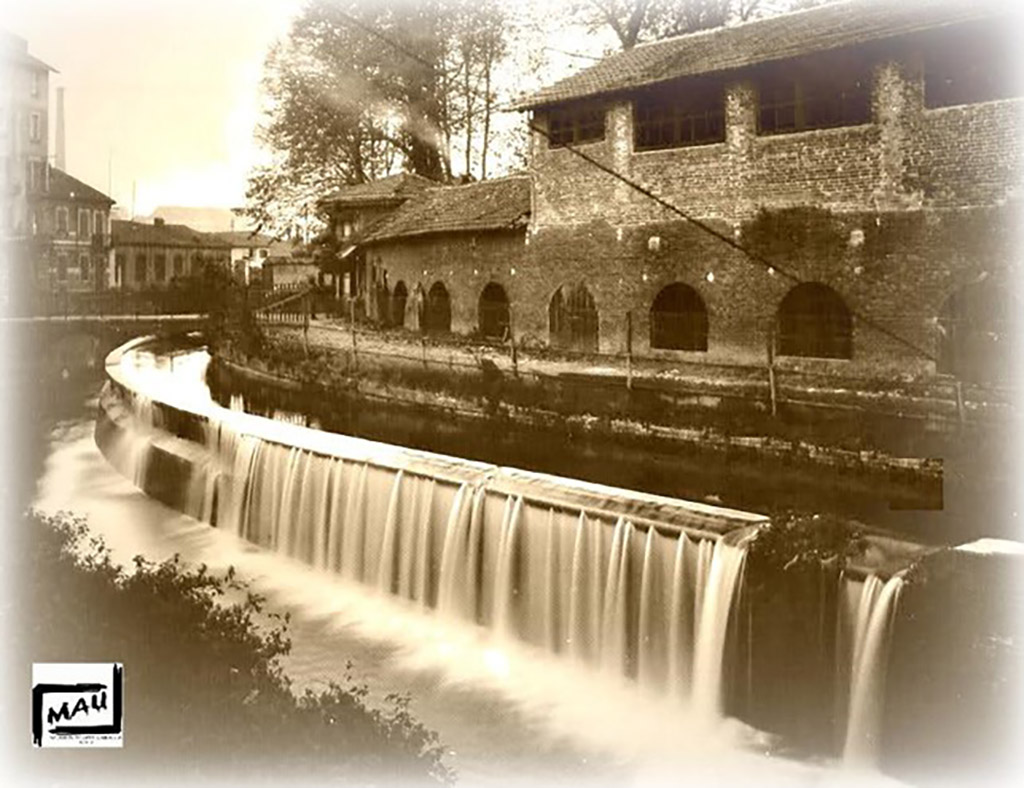

Successivamente nel XIX secolo con l’introduzione delle prime macchine a vapore e delle nuove tecnologie della prima rivoluzione industriale, la zona attorno a Borgo Dora si popolò di fabbricati industriali di medie dimensioni. Queste tecnologie utilizzavano come forza di energia: il movimento dell’acqua; pertanto, la presenza del torrente Ceronda e il fiume Dora permisero di sviluppare attorno ad essi numerose industrie. Tra queste, il settore tessile che già aveva un ruolo centrale nella protoindustrializzazione dell’area, conobbe un notevole sviluppo. Tale evoluzione portò alla creazione di lanifici e cotonifici, consolidando lo sviluppo produttivo tessile della zona.

Il torrente Ceronda venne potenziato grazie canale Ceronda nel 1868 per Regio Decreto (poi potenziato grazie ad un canale della Stura nel 1880), per incentivare lo sviluppo industriale esterno alla cinta daziaria, si svilupparono numerosi opifici, tra cui Hänhel e setifici che sfruttavano la forza motrice dell’acqua per la produzione come il setificio Galleani uno dei più antichi ed importanti dell’area e le concerie Durio.

Di dimensioni più modeste, si possono identificare la Fabbrica Worms, i Brentatori lungo l’asse ferroviario nella zona di Lucento e la Fabbrica Galoppo che nacque nell’attuale lotto Michelin di Parco Dora, fuori dalla cinta daziaria, zona che diventerà il cuore del settore produttivo di tutta Torino nord grazie alla FIAT.

L’avvento della locomotiva e delle ferrovie trasformò radicalmente il settore produttivo e il tessuto urbano, separando parti della città e creando nuovi poli, come le stazioni ferroviarie, tra cui la Stazione Dora (1902). Nella zona nord di Torino, furono realizzate le tratte della Valle di Lanzo (1858) e Vercelli-Novara-Biella (1821-1825), che facilitarono lo sviluppo industriale grazie al trasporto delle merci nel periodo preunitario, con una crescita esponenziale dopo l’Unità d’Italia.

“Dopo lo spostamento della capitale, prima a Firenze e poi a Roma, la città dovette trasformare il proprio sistema economico, diventando una città industriale”. Negli anni Sessanta, la maggior parte delle officine era collegata all’industria bellica tramite l’arsenale militare, aperto nel 1867, con annessa fonderia, e le fabbriche d’armi di Valdocco e Borgo Dora. Nel 1884, fu realizzata la prima centrale elettrica a Torino, costruita dalla Compagnia Torinese di Energia Elettrica. L’impianto serviva inizialmente per alimentare l’illuminazione pubblica e alcune attività industriali. Inoltre, grazie all’utilizzo dell’energia elettrica, gli stabilimenti poterono svilupparsi in modo indipendente rispetto ai corsi d’acqua.

Nel 1889 le ditte di Angelo Bocca e Giuseppe Durio, due delle più grandi concerie del settore, fondarono l’azienda Concerie Italiane Riunite (CIR), un fabbricato di modeste dimensioni che si specializzava nella concia rapida di pelli per vari utilizzi, tra cui i rivestimenti degli interni dei veicoli. Nello stesso anno nasce lo stabilimento a Torino della Società Nazionale Officine di Savigliano (SNOS), che contribuirà allo sviluppo della rete ferroviaria e darà un’impronta “metalmeccanica” al panorama industriale torinese.

Carta 1 Carta IGM impianto storico 1880-1882 (GEOSERVIZIO WMS) < https://www.geoportale.cittametropolitana.torino.it/geonetwork/srv/api/records/cmto:63043a0a-76f7-4291-9458-4ed0f91cd8b0 >

Bibliografia

Giovanni Maria Lupo, Paola Paschetto, 1853-1912, 1912-1930. Le due cinte daziarie di Torino, Archivio storico della Città di Torino, Torino 2005.

Fabio Levi, Da un vecchio a un nuovo modello di sviluppo economico, in Umberto Levra (a cura di), Storia di Torino. Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915), vol. VII, Einaudi, Torino 2001.

Pia Davico, Chiara Devoti, Giovanni Maria Lupo, Micaela Viglino, La storia della città per capire il rilievo urbano per conoscere borghi e borgate di Torino, Torino 2014: https://www.museotorino.it/resources/pdf/books/552/files/assets/common/downloads/publication.pdf (consultato il 04/01/2025).

Piere Gabert, Turin ville industrielle, Paris: Presses Universitaires de France, 1964.

Politecnico di Torino, Dipartimento Casa Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Vol. 1, Società degli ingegneri e degli architetti in Torino, Torino 1984 , p. 528.

Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord- Ovest di Torino (a cura di), Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino dal 1796 al 1889: Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria, Torino: Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, 1998.