Corso Grosseto nella storiografia su Torino

Gaia Rosa Vidotto

Corso Grosseto a Torino rappresenta un punto strategico per analizzare lo sviluppo della città industriale, le politiche abitative e la rigenerazione delle periferie. La bibliografia include contributi di autori locali ed internazionali, che riflettono sull’ evoluzione di Torino da capitale industriale a complesso laboratorio urbano. Un ruolo centrale è ricoperto dagli studi di quartiere della periferia nord, come quelli su Madonna di Campagna, Lucento e Borgo Vittoria.

Storia generale della città di Torino: urbanistica, economia, società.

La storia di Torino, dall’inizio del XX secolo alla metà del Novecento, è segnata da profonde trasformazioni, un nodo chiave per comprendere tali cambiamenti è rappresentato dall’evoluzione di arterie strategiche come Corso Grosseto, che incarnano lo sviluppo infrastrutturale e le politiche urbanistiche della città. Questo asse è stato oggetto di interesse poiché rappresenta un esempio di intervento urbanistico legato all’industrializzazione e alla necessità di rispondere a una rapida crescita demografica.

I testi citati riflettono il passaggio di Torino da una città compatta a una realtà più frammentata e policentrica, con quartieri che si sviluppano attorno a poli industriali e residenziali. Le scelte urbanistiche hanno cercato di bilanciare le richieste della popolazione e le esigenze produttive, dando forma a una città che si evolve parallelamente al suo tessuto sociale, con interventi su Corso Grosseto che sono stati parte integrante di questa trasformazione, contribuendo sia al miglioramento della viabilità sia alla connessione tra diverse aree urbane.

Negli anni successivi, grazie anche all’utilizzo di documenti sempre più recenti, l’attenzione si è spostata verso la riqualificazione urbana e l’edilizia popolare, elementi fondamentali per affrontare le disuguaglianze sociali e migliorare la qualità della vita nei quartieri periferici.

Bibliografia

Pierre Gabert, Turin ville industrielle, Étude de géographie, économique et humaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1964.

Valerio Castronovo, Lo sviluppo economico e sociale, in Torino 1920-1936. Società e cultura tra sviluppo industriale e capitalismo, Torino, Edizioni Progetto, 1976.

Michela Rosso, La crescita delle città, in Nicola Tranfaglia (a cura di), Storia di Torino. Dalla Grande Guerra alla Liberazione (1915-1945), Torino, Giulio Einaudi Editore, 1998.

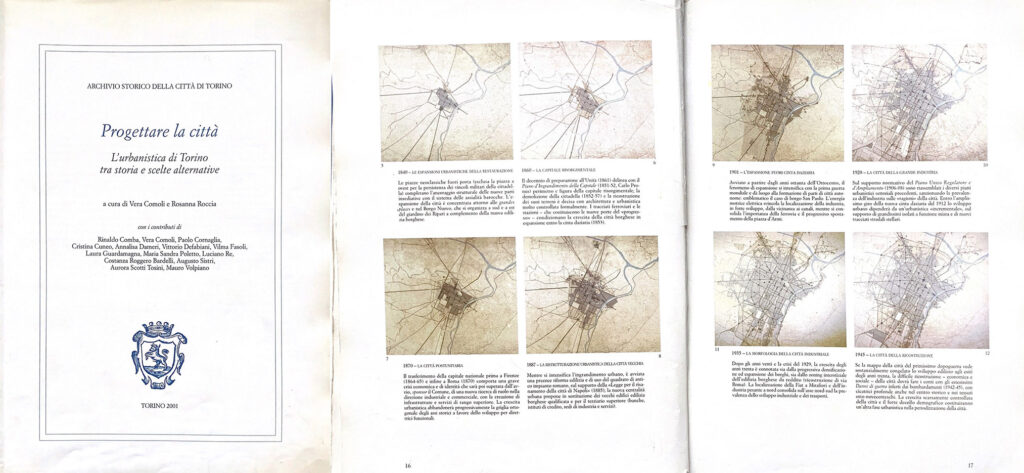

Vera Comoli, Rosanna Roccia (a cura di), Progettare la città. L’urbanistica di Torino tra storia e scelte alternative, Torino, 2001.

Vera Comoli Mandracci, Torino, Torino, Laterza, 2006.

Michela Comba, Rita D’Attore, Torino 1914-1976. La costruzione della città dalla Prima guerra mondiale alla guerra fredda, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2020.

I borghi fuori le mura

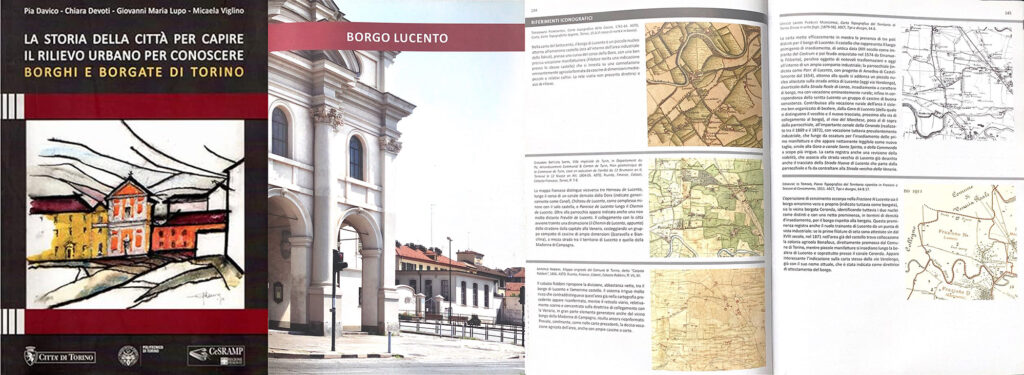

A partire dalla seconda metà del XIX secolo, con l’espansione della città oltre le antiche mura, si delinea un processo di trasformazione che coinvolge i sobborghi e i piccoli centri abitati limitrofi, come Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria. Questi territori, inizialmente caratterizzati da una fisionomia agricola, diventano progressivamente parte integrante del tessuto cittadino, con un ruolo crescente nell’industrializzazione e nello sviluppo demografico di Torino. I lavori del Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino offrono una ricostruzione dettagliata delle vicende locali, concentrandosi sui cambiamenti avvenuti tra il 1796 e il 1956, infatti questi testi mettono in luce la trasformazione economica e infrastrutturale dei borghi, evidenziando come l’integrazione di queste aree nel tessuto cittadino sia avvenuta attraverso un intreccio di dinamiche politiche, economiche e culturali. Anche il contributo di Pia Davico, Chiara Devoti e Giovanni Maria Lupo e Micaela fornisce una prospettiva significativa per la comprensione delle dinamiche urbane e dei cambiamenti che hanno interessato queste comunità.

Un elemento distintivo è l’attenzione riservata alle fonti: registri catastali, documenti comunali, testimonianze orali e memorie collettive, si può notare come la scrittura degli autori si adatta alle fonti disponibili: dai saggi analitici basati su dati statistici e cartografici, ai racconti più narrativi, che restituiscono il vissuto quotidiano delle comunità.

Bibliografia

Giovanni Delmondo, Madonna di Campagna: passato presente di una parrocchia di Torino, Torino, 1985.

Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino (a cura di), Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino dal 1796 al 1889: Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria, Torino: Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, 1998.

Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino (a cura di), Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino dal 1890 al 1956: Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria, Torino: Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, 2001.

Pas. Informazione Grazia Schenone, “Circoscrizione 5: Vallette, Lucento, Madonna di Campagna, Borgo Vittoria”, Torino: Città di Torino, 2003.

Gruppo memoria borgo Vittoria, Borgo Vittoria, Torino, Graphot, 2012.

Pia Davico, Chiara Devoti, Giovanni Maria Lupo, Micaela Viglino (a cura di), La storia della città per capire il rilievo urbano per conoscere borghi e borgate di Torino; Politecnico di Torino, Torino, 2014.

L’espansione industriale e lo sviluppo urbano

Questo tema viene affrontato tramite prospettive diverse quali l’evoluzione del tessuto urbano, la crescita demografica legata all’immigrazione, l’organizzazione del lavoro in fabbrica e l’emergere di una cultura operaia. Gli autori che hanno studiato queste trasformazioni adottano metodologie differenti in base ai documenti e alle fonti disponibili, come archivi aziendali, censimenti, testimonianze orali e analisi urbanistiche.

Pierre Gabert (1964) esamina il ruolo di Torino come città industriale europea, sottolineando l’importanza della Fiat nel plasmare il territorio e le dinamiche sociali, mentre Valerio Castronovo (1976) inserisce lo sviluppo torinese nel quadro più ampio delle trasformazioni del capitalismo italiano tra le due guerre.

Questi testi non solo documentano le trasformazioni del territorio torinese, ma riflettono anche il cambiamento delle sensibilità e dei metodi storiografici nel corso del tempo. Le fonti disponibili influenzano lo stile e l’approccio degli autori: dalle analisi macroeconomiche e strutturali degli anni Sessanta e Settanta, alla crescente attenzione per le testimonianze dirette e i processi di memoria collettiva nelle ricerche più recenti.

Bibliografia

Pierre Gabert, Turin ville industrielle, Étude de géographie, économique et humaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1964.

Valerio Castronovo, Lo sviluppo economico e sociale, in Torino 1920-1936. Società e cultura tra sviluppo industriale e capitalismo, Torino, Edizioni Progetto, 1976.

Daniele Jalla, Stefano Musso, Territorio, fabbrica e cultura operaia a Torino (1900-1940); ricerca coordinata da L. Passerini, Torino: Regione Piemonte, 1981.

Gad Lerner, Operai: viaggio all’interno della Fiat. La vita, le case, le fabbriche di una classe che non c’è più, Milano, Feltrinelli, 1988.

Stefano Musso, Il sogno della città industriale: Torino tra Ottocento e Novecento. Torino 1994, Milano: Fabbri, 1994

Umberto Levra (a cura di), Storia di Torino. Da capitale politica a capitale industriale (1864-1915); Vol. VII, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2001

Politiche abitative ed edilizia popolare

A partire dai primi anni del Novecento, con le prime iniziative degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), fino alle più recenti riflessioni sull’housing pubblico, nel corso del XX Secolo il dibattito si è articolato su prospettive diverse, che includono la pianificazione urbana, l’analisi sociale e le dinamiche economiche. Gli studi e i documenti che trattano questo tema si concentrano su questioni quali l’accesso alla casa, il ruolo dello Stato e degli enti locali nella costruzione e gestione del patrimonio edilizio, e l’impatto di queste politiche sul tessuto urbano.

Gli studi storici, si focalizzano sull’analisi dei bilanci e dei rapporti istituzionali per ricostruire le linee di sviluppo e le fasi evolutive delle politiche abitative, mentre importanti contributi sono venuti da lavori più recenti, offrono una panoramica aggiornata sulle trasformazioni delle politiche abitative in Italia, mettendo in luce continuità e cambiamenti nelle pratiche di intervento pubblico nel settore.

L’analisi di questi studi rivela come il tema dell’edilizia popolare non sia solo una questione tecnica o urbanistica, ma anche un indicatore delle priorità politiche e delle tensioni sociali di ogni epoca, richiedendo così l’intreccio di più punti di vista per analizzare il tema nel suo insieme.

Bibliografia

Istituto Autonomo Case Popolari, Sessantennio di fondazione Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino, 1907-1967, Torino, IACP, 1968.

Città di Torino, Assessorato per la pianificazione urbanistica, I piani di edilizia economica e popolare di Torino e dei comuni della prima cintura, A.L.T., Torino, 1978.

Alfonso Acocella, L’edilizia residenziale pubblica in Italia dal 1945 a oggi, Padova, Cedam, 1980.

Paola Di Biagi (a cura di), La grande ricostruzione. Il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni Cinquanta, Roma, Donzelli, 2001.

Anna R. Minelli, La politica per la casa. Le politiche pubbliche in Italia, Bologna, Il Mulino, 2004.

Daniela Adorni, Maria D’Amuri, Davide Tabor, La casa pubblica. Storia dell’Istituto autonomo case popolari di Torino, Roma, Viella, 2017.

Filippo De Pieri, Aurora Riviezzo (a cura di), La storia dell’housing pubblico in Italia. Una ricognizione, Torino, s.n., 2023.

Rigenerazione urbana e riqualificazione Le trasformazioni economiche, sociali e culturali delle città italiane, che partono dalla seconda metà del Novecento, mettono in luce la necessità di ripensare il patrimonio edilizio esistente: le prime riflessioni si sviluppano nel contesto del boom economico, momento in cui l’urbanizzazione accelerata e la pressione abitativa sollecitano interventi sul piano progettuale e politico.

Alberto Abriani, nel suo Patrimonio italiano esistente (1980), affronta la questione della riqualificazione attraverso il recupero del patrimonio edilizio storico, enfatizzando l’importanza di preservare il patrimonio esistente in un’ottica di sostenibilità. Successivamente Paola Di Biagi (2008) offre una riflessione teorica sulla riqualificazione, servendosi di analisi delle politiche pubbliche in contesti urbani italiani e basandosi su esperienze dirette di Torino. Nel rapporto I PRU della regione Piemonte (2009), emerge infine un’analisi dei programmi di riqualificazione urbana nel Piemonte, con una valutazione delle politiche regionali per il recupero delle aree periferiche.

Gli autori si basano su una combinazione di documenti ufficiali, ricerche sul campo, e analisi delle politiche pubbliche. Questi studi evidenziano un’evoluzione del linguaggio e dei metodi che si spostano dalle analisi tecniche iniziali ad approcci multidisciplinari; infatti, il percorso riflette una crescente consapevolezza della rigenerazione urbana, vista come un recupero non solo materiale ma anche sociale e culturale.

Bibliografia

Alberto Abriani (a cura di), Patrimonio italiano esistente: un passato e un futuro. Rassegna di studi, progetti e realizzazioni nel campo del recupero edilizio Piemonte e in alcune regioni italiane ed estere, Torino, Designers riuniti, 1980

Dario Rei, I progetti di accompagnamento sociale nel recupero urbano a Torino. Contenuti e metodi, Assessorato al Decentramento e all’ integrazione Urbana Progetto Speciale Periferie, Città di Torino, 2001.

Paola Di Biagi (a cura di), La città pubblica. Edilizia sociale e riqualificazione urbana a Torino, Allemandi, Torino, 2008.

Paola Di Biagi, Elena Marchigiani (a cura di), Città pubbliche. Linee guida per la riqualificazione urbana, Milano, Bruno Mondadori, 2009.

Manuela Olagnero, Guido Ortona, Silvia Saccomani, I PRU della regione Piemonte rapporto finale di valutazione, Torino, regione Piemonte, 2009.

Caterina Quaglio, Il fardello pubblico: una stagione di rigenerazione dei quartieri europei: Parigi, Edimburgo, Torino (1982-2008), Manifestolibri, 2023.

Memoria storica e patrimonio culturale

Come si è potuto notare quindi lo sviluppo di Corso Grosseto non è solo tecnico e urbanistico ma possiede una sua memoria storica ed un patrimonio culturale. Questo approccio si consolida quando si inizia a riflettere non solo sulle grandi narrazioni storiche, ma anche sulla storia che parte dai micronuclei abitativi, integrando prospettive economiche, sociali, ambientali e architettoniche. I testi che affrontano questi argomenti esplorano le dinamiche che legano lo sviluppo industriale al tessuto urbano, il recupero delle periferie, la trasformazione delle comunità locali e la salvaguardia dei beni culturali.

Il lavoro di Valerio Castronovo (1976) esplora il legame tra progresso industriale e cambiamenti sociali, studi come quelli del Laboratorio di ricerca storica (1998) si focalizzano sulla memoria delle periferie, combinando documenti storici e testimonianze orali per descrivere quartieri come Lucento e Borgo Vittoria. L’approccio degli autori varia in base ai materiali consultati, dai documenti storici agli studi architettonici fino alle memorie collettive. Questi testi evidenziano come la narrazione del passato dipenda dalla documentazione disponibile e come con il passare degli anni l’attenzione e la sensibilità riguardo queste tematiche sia cresciuta notevolmente.

Bibliografia

Valerio Castronovo, Lo sviluppo economico e sociale, in Torino 1920-1936. Società e cultura tra sviluppo industriale e capitalismo, Torino, Edizioni Progetto, 1976.

Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-Città, Beni culturali ambientali del Comune di Torino, Torino, Società degli ingegneri e degli architetti di Torino, 1984, vol. I.

Chiara Ronchetta, Laura Palmucci (a cura di), Cascine a Torino: la più bella prospettiva d’Europa per l’occhio di un coltivatore, Firenze: Edifir, 1996.

Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino (a cura di), Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino dal 1796 al 1889: Lucento, Madonna di Campagna e Borgo Vittoria, Torino, Università degli Studi di Torino, 1998.

Rossella Maspoli, Agata Spaziante (a cura di), Fabbriche, borghi, memorie: processi di dismissione e riuso post-industriale a Torino Nord, Alinea, Firenze, 2012.

Vittorio Marchis (a cura di), Storie di cose. Tre secoli di manifatture piemontesi, Archivio Storico, Città di Torino, Torino, 2015.